落在好土裡

耶穌出生在木匠的家庭,不是法利賽人、不是祭司、文士,受過嚴格的經文教育,所以他的講道喜歡用比喻的方式,讓人從日常生活和經驗中明白神國的意義,這個撒種的比喻,我們很熟悉,耶穌也在接下來的經文裡有自己解釋。

一、土壤的分別

他說【撒種的人撒的是神的信息。】落在路旁的種子,是因他們聽了信息,撒但把撒在他們心裡的信息奪走。落在石地上的種子,是他們聽了信息接受後,可是扎根不深,一旦遭遇患難或迫害,立刻放棄。撒在荊棘中的種子,是聽了信息後,生活的憂慮、財富的誘惑,以及其他各種慾望紛紛而來,把養分都吸走了,所以無法結出種子的果實。但是,撒在好土裡的種子,是聽了信息、領受了、並結出果實,有的收成30倍,有的60倍,有的100倍。

整段經文的重點有撒種人的努力,也提到了人心的挑戰。這一則比喻最初的講論對象是針對信徒和跟隨者,主要的目的應該不是要他們仔細反省自己擁有的是什麼樣的心田,更重要的是,要認清在撒種時面對的挑戰和困難。

從經文中看,撒種會遇到的「好土」只佔全部的四分之一左右,甚至更少,撒下去的種子有四分之三可能是浪費而無法收成的。面對這樣的情況時,農夫會有甚麼選擇?當然農夫撒種的主要目的就是為了「收成」,可是在面對沒有收成的希望或可能遭遇巨大損失的地方,你還會選擇撒種耕種嗎?有些會算計算投資報酬率的農夫可能就選擇不撒種了,改成別的用途。所以處在一個對撒種不友善的環境裡,在選擇撒種時需要認清事實,也需要勇氣和智慧。

二、成為撒種的人

我們知道耶穌的比喻,撒種就是要去傳揚福音,所以我們現在面對的是神國的呼召,信徒應該如何回應?從台灣的環境來看,整個社會是一個艱鉅、困難的福音環境,收成不易,因為從150幾年前,宣教士來到台灣後,至今台灣基督徒人口數,也只有不到10%。只有原住民成為了好土,信主比例十分高。

所以在這樣的硬土中,所撒的種子看似浪費,不會有收成的,那麼信徒可以因此收手、停工,只在家裡跪著祈禱神行神蹟,讓人們自己轉變成為信徒?或是,無論如何都得傳,因為即使好土所占比率很小,但種子撒下去而得到的收穫可能有30、60、或100倍,遠超過所浪費的種子。

如果農夫只見到種子的浪費而選擇不撒種,他就看不見種子可能有30、60、100倍的收成。這其中顯示出,過多的計算與考慮,會讓我們覺得不符成本而不撒種,結果零收成;相反得,不算計只覺得有希望的,撒種後則可能收穫豐富。當然如果你有實際當過農夫,自然知道要撒種前,一定會先整地,不會直接在這麼複雜的土地上撒種,自然也就不會浪費種子,除非遇到天災才會收成不好。

所以耶穌使用這個比喻指的是神國的發展。神國的發展需要倚賴信徒參與傳揚、見證,若信徒只擔憂種子浪費的部分,看不見一顆種子可以有多倍收成的結果,則神國的發展是沒有希望的。

所以耶穌期待門徒克服困難,盡量撒種,即使僅有微小希望也不要放棄。神國能夠發展,一部分是神的作為,一部分是信徒的作為,就像保羅所說的,「我們 (信徒) 是與神同工的」(林前3:9),而不是孤單、無助的。因此,若有神的靈的同在,信徒只要出去盡力宣揚、見證即可,不必擔心土地品質不良的問題,因為神自己會處理這一部分的問題。

三、落在好土裡

「撒種」的比喻指出了傳揚福音時可能面對的困境,但信徒仍然不能因此退縮。信徒受召出去撒種、宣揚,是信仰的回應。有撒種的服事,才會有收成;不撒種,則連一分的收成都不可能。所以藉著這少數願意接受的人,神國的疆界也將逐漸擴大,而這正是神所希望的。

今天松年為我們的服事,正是見證了他們是落在好土裡的種子,他們選擇及打造了一個合適的環境,成就了部落的歸主,並且認真的服事神許多的時間,這就是他們回應神的呼召,使自己成了那30倍、60倍、100的收成。

如今年輕世代的我們,上禮拜的青年主日,也正是要告訴我們,繼續撒種、成為好土,使我們在課業的壓力、人際關係的壓力、親子關係的壓力、社會環境的壓力上,不再是我們信仰成長最大的挑戰。我們的長輩領受了神給的恩典,這個恩典也是一種責任,是神託付給長輩的,要將這樣的果實,傳承至新一代,然後繼續發芽、長成大樹,讓更多人在神國中。

最後耶穌說【有耳朵的,都聽吧!】願聽從神話語的人,能尋求神的能力,打造出好的土壤,結出30倍、60倍、100的果實,行出神國的見證,神的國就臨在我們當中。

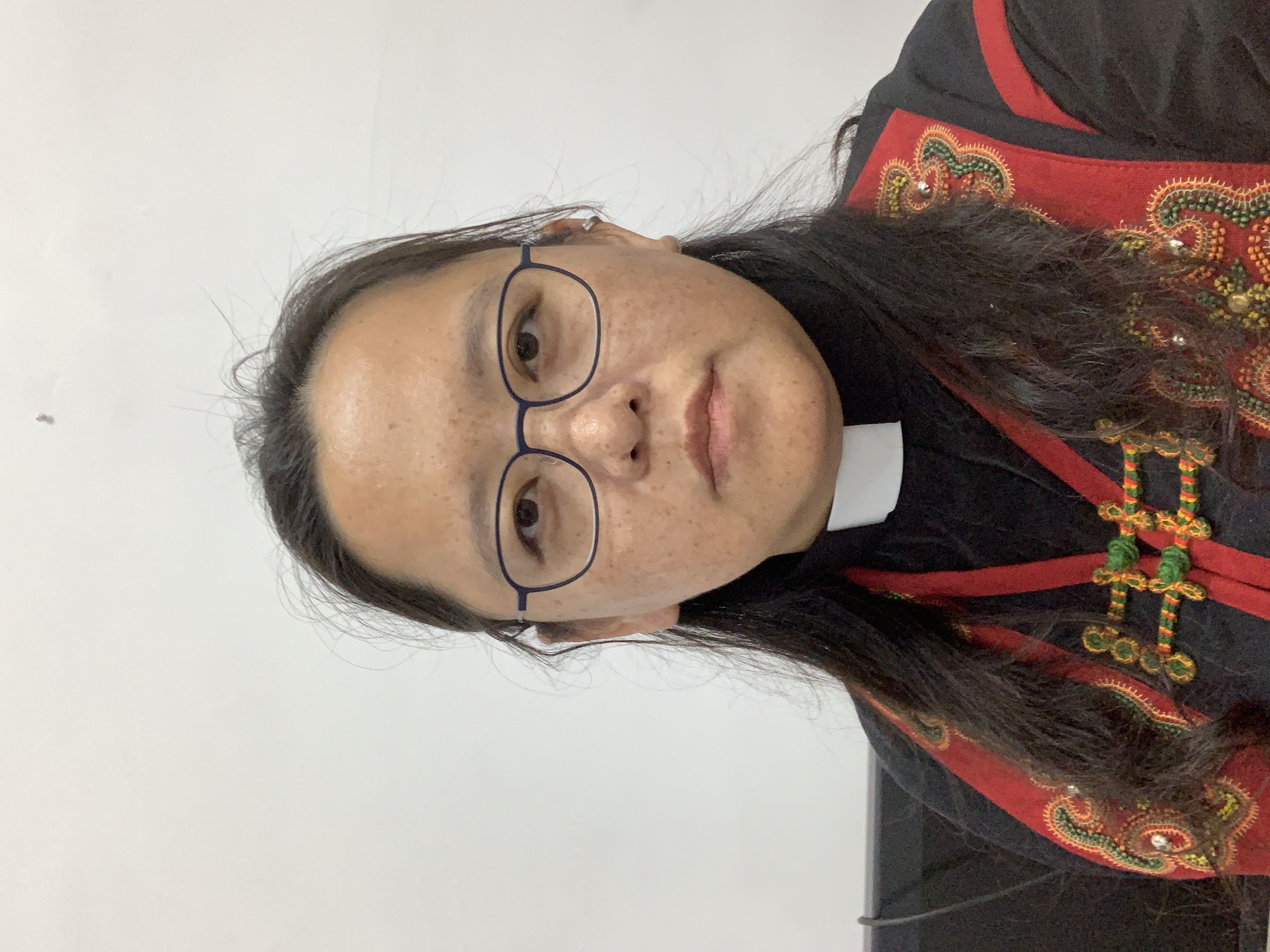

講員 : 包康平

包康平