2020/11/08 無人能阻止救恩

使徒行傳是介紹耶穌基督復活、向門徒顯現、升天後,他的使徒們傳道、殉道的事跡,此書又被通稱為《聖靈行傳》。是唯一記載早期教會事蹟的作品,長久以來被當作是早期教會歷史的可靠證據。

作者是路加,他也寫了路加福音,路加不是耶穌的門徒,但卻與門徒有密切交往。保羅也曾3次提到路加,兩人也時常同工,保羅稱他為「親愛的醫生」。

神造人是奇妙的,我們的身體會有許多本能的反應,像是若是有東西靠近我們的眼睛,會馬上閉起來。手摸到燙的東西,腳踩到東西,一定是馬上縮回來。然後才會意識到我的手燙傷或腳受傷了。這些不經過學習的動作,是身體的本能反射,為了保護我的的身體。不僅是在外在動作的避免,甚至在人內部的身體也有這樣的動作,例如白血球,能在免疫中產生抗體,發揮重要作用。

另外我們的心裡也有一些本能反應,像是好奇心、對食物、性的慾望、榮譽的追求、安全感的尋求(包含家庭、人際關係)還有比較特殊的是復仇的慾望本能。

當你感受到被攻擊、壓迫,你會想要有報復的念頭。

人體的防衛是要阻止外力的侵略保護自己,但是在思想上的防衛,常常變成維護傳統、堅守信念的僵化行為,來攔阻不同的思想、方法,甚至違背原本美好的初衷。

今天經文說到:「看見上帝把聖靈的恩賜也傾注給外邦人,都很驚訝;」這是初期教會的挑戰:因為很多猶太人的基督徒,為了維護律法、奉行割禮,針對外邦人的防衛,已經成為傳福音的攔阻。

路加寫使徒行傳其實想藉著初代教會開始的故事,告訴我們「聖靈帶領下的教會」是什麼樣子,如果教會順服聖靈的帶領,猶太與外邦的信徒不會互相歧視,反倒是互相體貼;外邦信徒會體貼猶太信徒的窮困,捐款給耶路撒冷的聖徒,猶太信徒也會體貼外邦信徒沒有猶太律法的背景,決定不將律法的重擔加在他們身上。

一、約帕的背景與意義

我們如果看完第十章的經文,會知道這事件的發生地點在約帕,這在裡門徒們經歷了猶太傳統與福音之間的衝擊。

約帕這個地方是個港口,當所羅門王建造聖殿,或是以斯拉重建聖殿,都是在這裡把北方的木材運上船,然後載到耶路撒冷去。另外一個聖經提到約帕的,是在約拿記一章1-3節提到:【他(先知約拿)下到約帕,遇見一條船要往他施去。約拿付了船費,就上船,與船上的人同往他施,為要躲避耶和華。」

這是奇特的巧合,約帕是重建聖殿材料的轉運站,而在人的方面,神兩次要他的僕人向外邦人傳福音,都是跟約帕有關。

所以神早就預定要使外邦人在神的國度裡,與主連結。因為要建照神的殿,是何其的重要,是要選用最好的材料,所羅門王選定了不是猶太人地區的黎巴嫩香柏木,成為聖殿的木料。在人方面,神要使他的僕人在約帕,領回這些外邦人,進入到神的救恩裡面。

不過以人的軟弱,往往不知道神的旨意,所以也許你是木質堅硬的梁木,可是若是不在約帕,被運上了載往耶路撒冷的船,你就成為了別的器皿。而約拿和彼得他們起初也是秉持著逃避、疑惑的心來回應神,像舊約的約拿往與尼尼微相反的方向逃走,因為他不要去外邦地方傳道,直到被大魚吃下肚,三天後被魚吐出,約拿才前往尼尼微。新約的彼得在約帕,上帝用異象對彼得說要向外邦人傳福音,彼得也是拒絕,但上帝向他說了三次後,他才明白:【上帝對所有的人都平等看待】

二、上帝對所有的人都平等看待

在使徒行傳第十章的經文,主要描述彼得領受神的啟示,要向外邦人傳福音,神引領哥尼流這位百夫長來尋找彼得,聖經說哥尼流是個虔誠人,他和全家都敬畏上帝。他多多賙濟百姓,常常向上帝禱告。」(徒十:1-2)

也因為這段遭遇彼得領受異象說:「現在我確實知道,上帝對所有的人都平等看待。只要是敬畏他、行為正直的人,無論屬哪一種族,他都喜歡。」就像約伯,他也不是猶太人,但神說「地上再沒有人像他那樣完全、正直、敬畏上帝、遠離惡事。」(伯一:8)所以無論是什麼宗教信仰,都會有上帝看為好人在其中,是上帝所喜悅的,但這並不是說不用信靠耶穌就可以得救。上帝悅納哥尼流的禱告和善行,也指示他要將彼得找來傳講福音,可見接受基督福音是必需的。

三、無人能阻止救恩

今天的經文記載著聖靈降臨在所有領受信息的人身上,上帝把聖靈的恩賜也澆灌給外邦人,都很驚訝;於是彼得說:「這些人已經領受了聖靈,跟我們一樣,有誰能阻止他們領受水的洗禮呢?」』因為上帝愛所有人,聖靈的工作在進行,所以不管他的職業、種族、身分,或是曾經有過任何的所作所為,都不能阻止他領受救恩。

但因為人的心思、眼光極其有限、偏頗,受這世界價值觀的影響,看重外表、家世、地位、職業之外在的條件,使我們沒辦法真正公平的彼此相待。

彼得自己曾是「阻止者」之一,上帝一步步地慢慢改變他。彼得住在皮革匠的家就是一項挑戰,因為猶太傳統觀念中,看待這些每天要接觸動物屍體的皮革匠是不潔淨的,需要有七天的禮儀後才算潔淨。彼得願意去住他家,表示心中已經開始思考傳統觀念中「潔淨」的問題。

當他在屋頂上看見異象,有聲音告訴他:「上帝認為潔淨的,你不可當作污穢。」馬上有三個外國人來找他,彼得就邀他們留下,一同吃飯,住宿一晚隔天再出發,顯然他已經接受這些外邦人,可以與他們吃喝同住。所以在面對那些和他同來、奉割禮的信徒時,彼得有感而發:「這些人已經領受了聖靈,跟我們一樣,有誰能阻止他們領受水的洗禮呢?」其實這是非常不容易的功課,對彼得來說這個隔閡並未完全消失,他雖然願意跟外邦人一同坐席吃飯,卻仍然害怕被別人看到(加二:11-14),被保羅指正後才真正進一步突破。

當我們在信仰的道路上時,求神幫助我們反省,是不是有哪種人是我們絕對沒辦法接受的?如果上帝要我傳福音給曾經瞧不起的人,就要先求上帝幫助我改變觀念、改變態度。讓我們成為神的同工,共同防禦撒旦的誘惑詭計,使福音遍傳在各地。

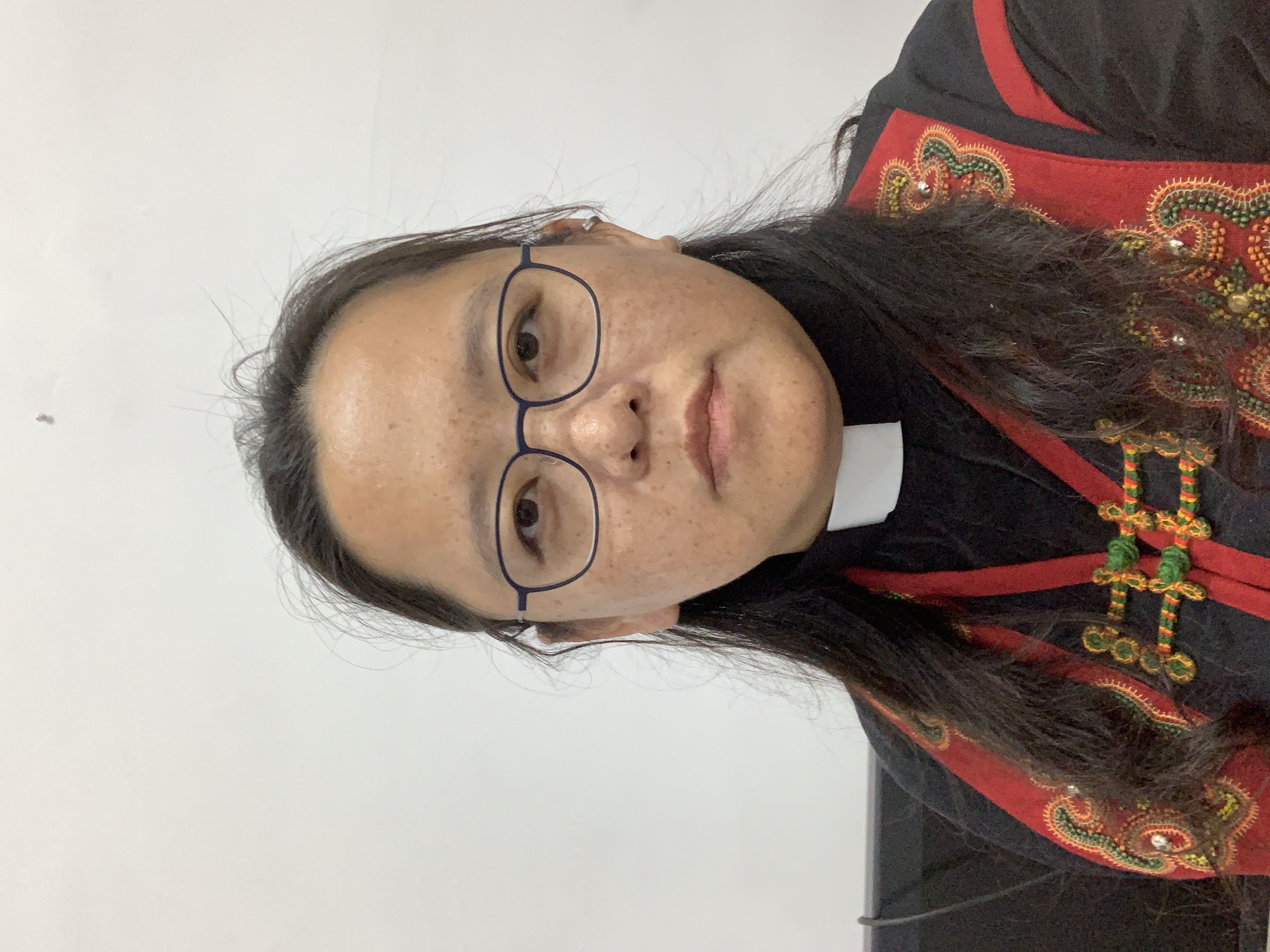

講員 : 包康平

包康平