#每日新眼光 9月14日

#每日新眼光 9月14日

⭕耶利米哀歌3章1~42節

耶利米哀歌3章一開始,先知就大聲疾呼:「我被上帝懲罰,深深體驗到苦難。祂把我趕入黑暗中,使我愈陷愈深。」(1~2節)苦難是一道難解的謎。從人有限的智慧來看,既不能醜化苦難,也不能美化苦難,苦難是上帝不可言喻的奧祕。

在苦難中的耶利米想起另一件事,使他又燃起希望:「上主的慈愛永不斷絕,祂的憐憫永不止息。」(22節)假如苦難是不可言喻的奧祕,那麼,「上主的慈愛」則是述說盼望的關鍵詞。盼望上主的慈愛並不是人的精神鴉片,而是讓人有具體實踐公義的行動力。如先知耶利米所說:「在獄中受折磨,主必關懷!天賦人權被蹂躪,主必關懷!在法庭上受冤枉,主必關懷!」(34~36節)

二二八事件是台灣人民苦難的象徵,長達38年的戒嚴,經歷白色恐怖的黑歷史,至今仍有許多真相未明。「眠床通刑場」是白色恐怖時期流傳的一句話,受難者半夜被便衣警察叫醒,便再也沒有返家,死得不明不白的受難故事比比皆是。因此,促進轉型正義是每一個台灣人的責任。根據《促進轉型正義條例》第2條,未來要推動的事項包括:「平復司法不法、還原歷史真相,並促進社會和解。」促進社會和解,須建構在歷史真相的根基上,若缺少歷史真相,就只是美化或醜化白色恐怖時期的苦難罷了。但還原真相是一件煎熬的過程,因為受壓迫者可能故意遺忘歷史,或害怕記起歷史,每一次的回憶如同在傷口撒鹽,就像耶利米所說:「我不斷地想這些事,我的心靈沉悶難言。」(20節)

二二八的歷史真相是苦澀的,就像苦酒一樣難下嚥,但這段歷史卻形塑我們將成為什麼人。2013年舉辦至今的「共生音樂節」,透過音樂讓年輕人理解這塊土地的歷史。2017年推出《返校Detention》恐怖冒險遊戲,並延伸出2019年《返校》電影,都是以白色恐怖為歷史背景,藉著音樂、遊戲及電影喚起年輕世代對這段歷史的了解。回顧歷史不是為了報復,而是要讓後代子孫認識台灣這塊土地的歷史意識,進而營造更有盼望與和解的台灣。雖然不知道上帝為何讓苦難發生,但藉著苦難的記憶,我們能「檢討自己的行為,歸回上主。」並且「敞開心門,向天上的上帝祈求。」(40~41節)盼望上主的慈愛,引導我們實踐公義的行動。

⭕默想:面對生命中苦澀的回憶,我是如何度過這段日子?

⭕祈禱:慈愛的主上帝,祢的憐憫就像太陽東升,溫暖我的心。求祢憐憫我所遭遇的災難,以及心靈的苦悶,使我再一次燃起內心的溫暖。奉主耶穌的名求,阿們。

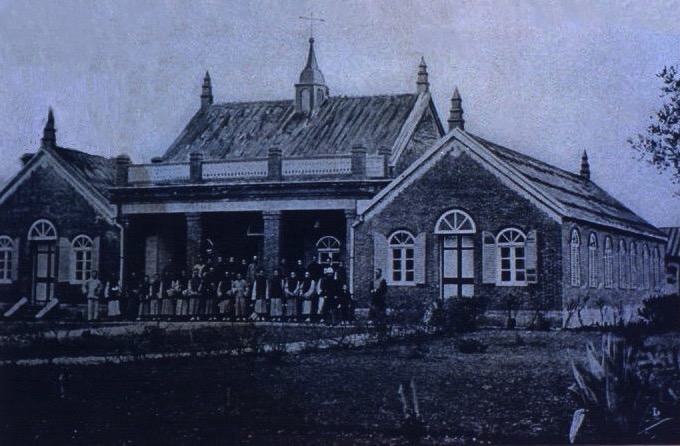

⭕圖:牛津學堂1896年攝影。

⭕1882年 9月14日 牛津學堂開學講課。

1872年,加拿大基督教長老教會傳教士馬偕叡理博士 ( Rev. George Leslie MacKay)遠渡重洋,3月9日登陸淡水,以砲台埔為其宣教根據地。除一方面展開傳教、醫療、農藝外又利用其租住的寓所、野外,從事教學工作,歷時八載。八年中,學生不斷增加,但因缺乏校舍,諸多不變,馬偕博士深感創設新式學校之重要,乃於1880年回國募款,獲其故鄉安大略省(Ontario),牛津郡(Oxford)報紙<前哨評論>(Sentinel Review)新聞社之刊載並大力發起募款活動,獲得各方熱烈迴響,而募得加幣6,215元,作為其建校資金。1881年重返淡水,擇定牛津學堂現址,親手規劃、監工,興建校舍。1882年7月26日如期峻工,取名「理學堂大書院」。又感懷其故鄉加拿大牛津郡鄉親之盛情襄贊,英文乃命名為: OXFORD COLLEGE,故後人稱之為--牛津學堂。同年9月14日舉行開學禮拜、講課,學生十八名。

⭕ https://page.line.me/chelamchurch