#每日新眼光 9月4日

#每日新眼光 9月4日

❤️耶利米書45章1~5節

今天閱讀的經文段落,在耶利米書裡面是篇幅最短的一章,所呈現的畫面就像是在一團混亂中提供解方的次序,又像是在沮喪深淵中提供的救命繩索,只要我們依循那個解方的次序、緊緊拉住那條救命繩索,就可以尋獲平靜安穩,找到盼望的出口。

巴錄在隨著先知耶利米事奉的過程中,深刻地經歷不知該如何是好的窘境,因此向先知透露心中的痛苦。他說:「我完了!上主加深我的悲傷痛苦。我因呻吟而憔悴,不得安寧。」(耶利米書45章3節)巴錄到底面對怎樣的困境,以致他認為上帝加深他的痛苦?到底是怎樣的苦楚,導致巴錄呻吟憔悴不得安寧?在事奉的道路,面對人性的交戰,在罪惡墮落的掙扎中,他看見上帝多次對祂的子民愛的呼喚,他們卻摀起耳朵聽都不聽,甚至嘲弄詆毀先知苦口婆心的勸告;他眼睜睜看著上帝似乎毫不留情的管教,根除、拆毀、破壞、推翻、重建、種植,又再次拆毀、拔除,在面對似乎無止境與惡交戰的戰場上,彷彿看不到任何勝利的跡象,只看到人們不斷向仇敵棄械投降,甚至加入惡的那一方,壯大惡的勢力。

巴錄發出的哀嘆,豈不也是耶利米心中深沉的哀嘆?巴錄的哀嘆,彷彿也是許多委身上帝呼召的同路人在事奉現場的共同心聲。看見服事的對象冥頑不靈,執意沉淪罪中的生活,不聽勸勉自以為義,驕傲自誇論斷傷人……,種種令人困惑的舉動,無力反擊,最終悄悄地被無助吞噬,陷入事奉的低潮。而在面對沮喪低潮中,上帝的回應是:「你想為自己成就大事嗎?別做夢!我要降災難給全人類;但你無論到哪裡去,至少有逃命的機會。」這到底是落井下石令人更沮喪的信息,還是盼望的標記?

人的期待越高,往往失落也越大,特別是原本設定的美好願景與藍圖全都被破壞,無法照心中的計畫走時,那種沮喪更是苦不堪言。或許,上帝透過先知的提醒,要讓巴錄和為自己圖謀大事的事奉者明白──在為自己圖謀大事和存活之間的抉擇,哪一樣更為重要?對事奉者而言,先知耶利米的提醒更如暮鼓晨鐘,當我們試圖藉著事奉擴展自己生命版圖的時候,必須小心謹慎,以免失去了焦點,把事奉變成追求個人成就感的舞台,發展、參與很多事工卻沒有與上帝有更美好的關係,這樣的話就會落入耶穌所說的:「賺得全世界卻失去自己的生命」的處境,相當可惜!

⭕默想:在多留一口氣活著,和為了爭骨氣之間,我會做怎樣的選擇?

⭕祈禱:上帝啊,當我陷入困境,彷彿困在迷宮時,我更要以信心依靠祢,堅信祢會引導我找到生命的出口。奉主的名禱告,阿們。

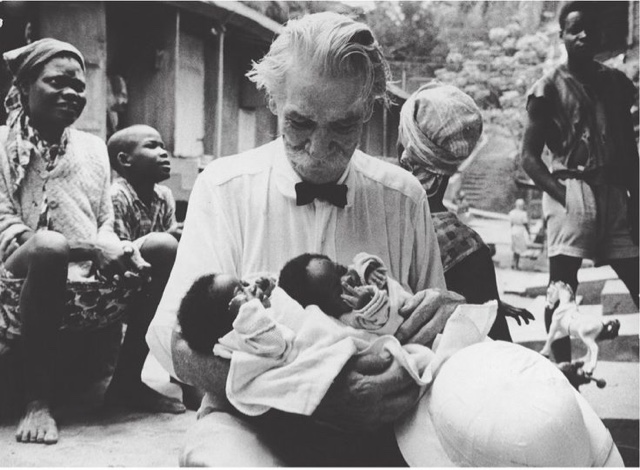

⭕圖:非洲之父~史懷哲,1965年9月4日安息

阿爾伯特·史懷哲(Albert Schweitzer,1875年1月14日-1965年9月4日)出生在阿爾薩斯家庭,世世代代致力於宗教、音樂和教育。他的父親和外祖父都是牧師;他的祖父都是才華橫溢的風琴師。他的許多親戚都是有學術造詣的人。史懷哲於 1893 年在斯特拉斯堡大學進行深入的神學研究,並於 1899 年獲得哲學博士學位,並於 1900 年獲得了神學執照。他開始在聖尼古拉斯講道1899 年在斯特拉斯堡的教堂;從 1901 年到 1912 年,他在聖托馬斯神學院擔任各種高級行政職位,他曾就讀於斯特拉斯堡大學。 1906 年,他出版了《歷史耶穌的探索》一書,他作為神學學者的名聲很大一部分都建立在這本書上。他看到一幅非洲人受飢餓折磨的圖片,便決定走進醫學院學醫。他擁有神學、音樂、哲學及醫學四個博士學位,並因自30歲起在非洲長期從事人道醫療工作而聞名。他在中非西部加蓬創立醫院,而在1953年獲得1952年度的諾貝爾和平獎,被世人稱為「非洲之父」。

生命與愛在史懷哲眼中也是沿著同樣的信念,敬畏每一個生命,敬畏個人與宇宙的精神關係。對他來說,倫理包含了強迫對每個願意活著的生命表示同樣的敬畏。縱使有時環境不容許,不應該引領到失敗主義之上。史懷哲在他的一生都主張敬畏生命。他堅持歷史上的啟蒙時期慢慢自行沒落和墮落的原因是沒有足夠的思想準備但卻強行跟從這樣的倫理。因此,他期望有一個更新的有深度的文藝復興和人道啟蒙。他不斷期盼人類對自己在宇宙中有更深的醒覺。他的樂觀全依對上帝真理的信賴。

❤️ https://page.line.me/chelamchurch