#每日新眼光 9月2日

#每日新眼光 9月2日

❤️耶利米書43章1~13節

這群向先知耶利米求助的人,前一刻還信誓旦旦聲稱:「無論上主──我們上帝的話是好是壞,我們一定聽從」,此時竟誣指耶利米說謊,甚至控告他是受巴錄教唆,才發出令他們不悅的信息。他們不相信上帝藉先知耶利米對他們所說的話。

對比前一刻的情詞迫切,幾乎是跪地懇求、百分之百承諾的情景,在聽到先知所傳講的信息並非他們想要的結果時,卻翻臉不認帳,把先知貶得一文不值,執意要照原本的意向前往埃及避難。這樣的反差,令人錯愕與不解,也不禁讓我們質疑:到底人對自己所承諾的,可信度如何?這群長期活在恐懼陰影、生命受威脅的人,心裡渴望找到可安歇之所,他們面對心中的渴望與上帝提供的保障之間的衝突,後來還是選擇靠向自己的渴望,而拒絕上帝的應許。

這段經文帶我們來到一座鏡子前,看清楚自己內在真實的本相。在面對恐懼、害怕的時候,我們用怎樣的態度去面對那一位看不見的上帝?還有自己為了某種安全感所說出的承諾是否為真?當人們處在恐懼、極度恐慌當中,因為缺乏安全感,以致於對他人的信任感極低,甚至因為自我防衛,為了保護自己,會用自己的想法揣測對方的動機,無法信任對方,甚至攻擊對方。這是我們在這段經文所看見的人性的真相。

其實,我們也可以試著想想:如果我是那面對巴比倫攻擊,導致國破家亡、四處尋找安身立命之處的人,我會怎麼面對並回應先知所傳講的信息呢?當我面對仇敵追殺,心中充滿恐懼,卻被要求坦然面對那可能追殺我的仇敵,我會如何回應?事實上,越是危險的環境、艱難的困境,越是檢驗著我們的信心是否純全。在危難中,我們對所尋求的上帝是否真誠信靠,就在當下的回應中無所遁形。我們必須捫心自問,到底在困境中向上帝呼求和承諾,是否只是為了找到某種短暫保障,或是真實信任、全心交託?

信心,就是超越眼前所見、卻依然相信並全然交託的信任關係。希伯來書的作者說:「信心是對所盼望的事有把握,對不能看見的事能肯定。」(希伯來書11章1節b)當上帝承諾並應許我們某些事情,我們必須對這事有把握並持肯定的態度回應,才能經歷上帝真實的平安和祝福,不是嗎?

⭕默想:當我禱告,上帝的回應卻與我所求不同時,我會怎麼面對?

⭕祈禱:掌管我生命的主,求祢幫助我真實面對自己和祢的關係,不會遇到和自己的利益衝突時就選擇轉彎,而是順從祢的心意,真心地信賴祢的引導。奉主的名禱告。阿們。

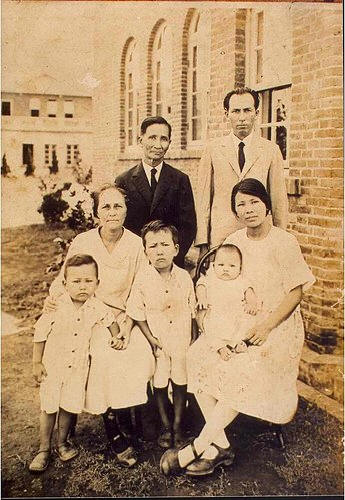

⭕圖:馬偕牧師的女婿柯玖(左後)、偕以利(左中),獨子柯設偕(右後),媳婦蕭美玉(右中)。

⭕馬偕牧師的女婿柯玖(維思),1877年9月2日9歲時受洗。

馬偕傳福音到台北城,最早地區是在大龍峒的柯厝米粉寮,族人柯清泰信教後即(於1877年9月2日) 將9歲的子柯玖(維思)洗禮,因此可說馬偕是看著柯玖長大的。柯玖(維思)幼時入私塾具漢學基礎,16歲 入牛津學堂,1888年畢業後即留校任助教,並在滬尾偕醫館實習,也任馬偕之機要秘書,因此常隨馬偕到處旅行傳教、拔牙治病。他也向馬偕學得相術,馬偕相關書上的照片都是他拍的。他也可以說是馬偕家的家臣,極得馬偕的信任和寵愛,馬偕1893年第二次回國時,即帶著他和家人到加拿大,當馬偕的乘龍快婿已成定局。

柯玖和偕以利(Bella Catherine MacKay)結婚不久,馬偕即罹患喉疾,他們夫婦一直隨侍在側,馬偕安葬後一直陪張聰明同住。也在牛津學堂服務。1906年偕醫館重開後就協助宋雅各醫師(Dr. James Y. Furguson, 1876-1965)掌理院務。1912年馬偕醫院從淡水移到台北雙連,他則任事務長和藥務長,也因此搬到大稻埕,也任該教會長老。

⭕ https://page.line.me/chelamchurch