#每日新眼光 8月18日

#每日新眼光 8月18日

❤️耶利米書29章1~32節

耶利米在約西亞王時代就蒙召為先知,在猶大國面臨內憂外患、民不聊生的處境中,他忠心事奉上主長達40年。服事期間,他預言猶大國的滅亡,也經歷了國家滅亡的結局。耶利米雖然清楚猶大國終將滅亡,仍苦口婆心規勸執政者、宗教領袖和人民要悔改,他深信眾人若誠心悔改,上主就會施恩憐憫。因為上主說:「唯有我知道我為你們安排的計畫:我計畫的不是災難,而是繁榮;我要使你們有光明的前程。」(耶利米書29章11節)

猶大國末期,巴比倫王尼布甲尼撒攻破耶路撒冷城,把約雅斤王及其官員、國內匠人和技工等菁英擄到巴比倫。約雅斤王被擄後,巴比倫王立了西底家(約雅斤的叔叔)為魁儡王。之後,西底家派以利亞薩和基瑪利雅到巴比倫見尼布甲尼撒王,耶利米寫信託他們帶去給被擄的人,信的主要內容是宣告上主對祂子民的計畫。表面上看來,被擄的人像是落入大災難,但上主的計畫並不是災難,而是繁榮,祂要讓這些人擁有光明的前程。被擄的人不會永遠被擄,因為上主應許在70年後,他們要歸回到應許之地。上主要這些被擄者在巴比倫建造房屋、耕種田園、結婚生子,要心存盼望、安心居住。上主也要他們在流亡期間,為所居住的城市謀福利,為那些城市向上主祈求繁榮;因為這些城市繁榮,他們才能繁榮。

我們雖然沒被擄,能自由選擇所居住的城市,但上主的話仍是重要提醒:為所居住的城市謀福利,為城市求繁榮!在台灣,我們擁有移居任何城鎮設籍居住的自由,不會成為漂根浮萍。可惜,許多人即使搬到外地設籍,依舊難以入境隨俗成為在地人;移民國外的台灣人,也常與當地人劃清界線,難以融入當地人的生活圈。就算做為觀光客,在短短的觀光旅行期間,也常自我設限地分不清自己的身分。我曾在維也納短宣,期間在維也納市中心聽到一群台灣觀光客指著奧地利人品頭論足地說:「你看,這些外國人……」這些台灣人大概忘了自己身在何處?到底誰才是真正的外國人?

上主要被擄的人為所居住的城市謀福利,為那些城市求繁榮!因為這些城市繁榮的話,身處於那個城市的人也才能得著繁榮。上主對每個人的計畫都是奇妙的,祂應許:「你們要呼求我,向我禱告,而我要回答你們。你們找我,一定找得到;你們若一心追尋我,我保證讓你們找到。」(12~14節a)

⭕默想:你相信上主對你生命的計畫是美好的嗎?

⭕祈禱:親愛的天父,感謝祢,我心深信,無論我遭遇任何景況,都在祢奇妙美好的計畫中。奉主耶穌的名,阿們。

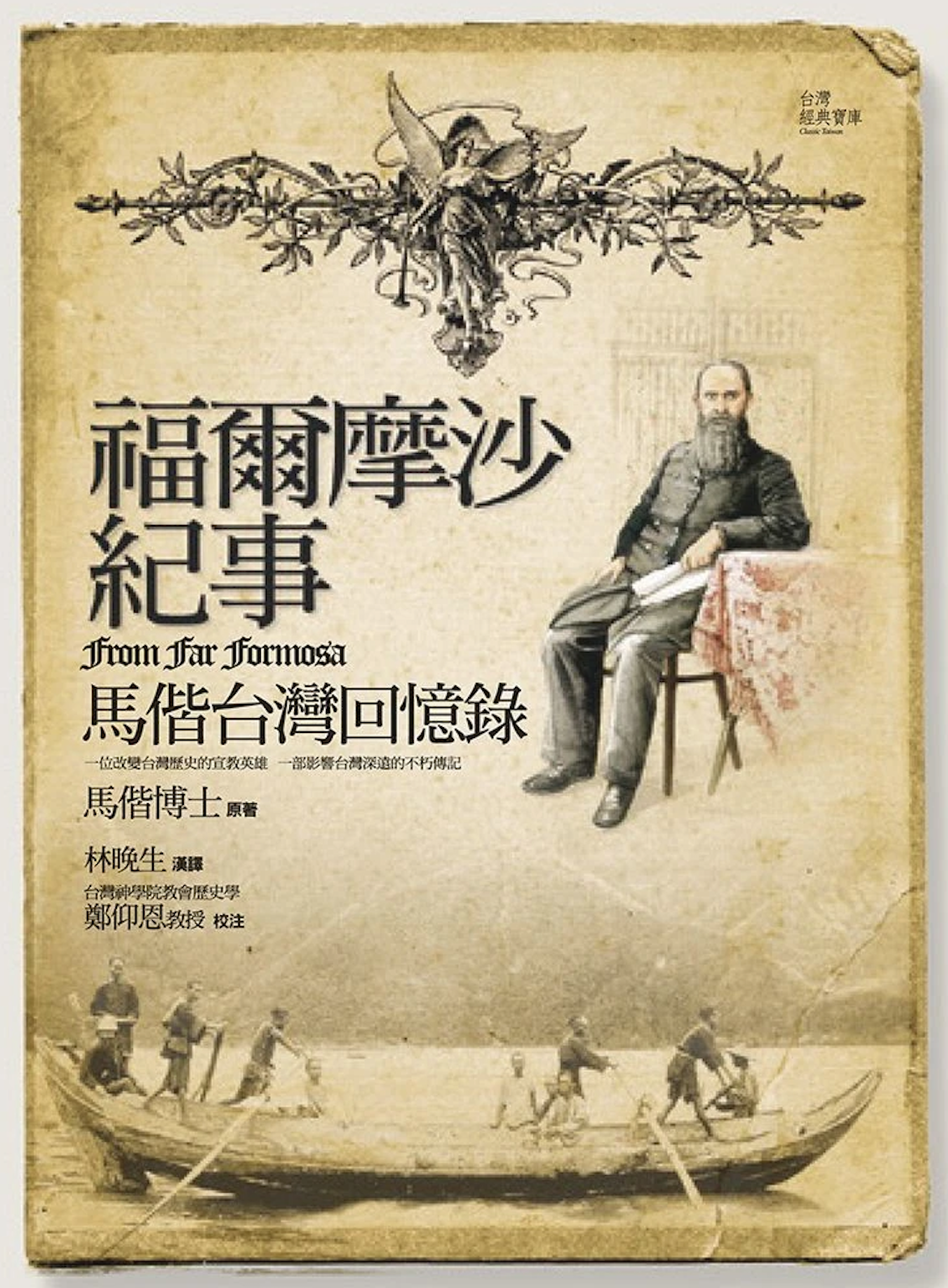

⭕圖:馬偕牧師 1893年8月18日著"From Far Formosa"

偕叡理牧師(George Leslie MacKay, 即馬偕牧師)將在臺灣的傳道紀錄及見聞,著於1893年8月18日攜眷離開臺灣作第二次返國述職。馬偕當初是在加拿大教會及友人的期盼和催促下,為要讓西方英語世界的讀者能夠認識他在台灣的寶貴經驗,才委託好友麥唐納編輯、出版此書。若詳細閱讀,我們將發現書中論及台灣島嶼、土地和人民的部份佔了將近三分之二的篇幅,非常特別,加上馬偕對台灣的認識深刻廣博,在西方人士中相當罕見,充分反映當時西方開明進步的思想(progressivism)。整體而言,這是一本有關台灣島嶼及其子民的豐富記述,有別於一般宣教師的傳記或宣教實錄,也遠比許多當時前來福爾摩沙進行探險、考察旅行的報告書來得充實。

全書分六篇:導言、島嶼、漢人、平埔族、生番(當時用語)、傳道中心;共三十六章。本書以英文著書,中文譯本早期有二:林耀南譯的《台灣遙寄》(台灣省文獻委員會台灣叢書譯本第五種,1959年)以及周學普譯的《台灣六記》(臺灣銀行經濟研究室編台灣研究叢刊第六十九種,1960年)。儘管這兩個譯本過去對本地學者的研究有相當的助益,但也因一些翻譯上的疏失,讓人覺得不盡滿意。隨著近年來臺灣史研究的熱潮,又有不少本土學者開始致力於馬偕的研究,加上舊譯本早已絕版,因而有重譯的呼聲。在此,推薦最佳的中文譯本《馬偕台灣回憶錄》前衛出版社 2007年5月出版。

⭕ https://page.line.me/chelamchurch