#每日新眼光 8月4日

#每日新眼光 8月4日

耶利米書15章1~21節

許多現代牧者和耶利米一樣,常為教會的羊群流淚禱告。流淚禱告不一定是遇到牧養困境,有時也為得著靈魂喜極而泣。在牧會過程中,牧者常經歷不同的教會、不同的文化和信仰氛圍。過去,原住民教會的信仰氛圍很單純,部落生活不像現在這樣複雜,信徒大部分務農,沒有太多外務,生活步調和緩。隨著社會的改變,如今原住民部落的工作也變得多元而緊湊,因為通婚或遷徙,部落族群變得更多元,因此牧養工作的複雜度也增加了。

細讀經文會發現,先知耶利米也經歷不同年代。耶利米的字義是「耶和華所指定的」,在艱難的時代,上主揀選他成為猶大國的先知。他的工作始於約西亞王13年,這是他作先知最關鍵的時代,正逢約西亞的宗教改革之後一年。耶利米不僅是先知也是祭司,家鄉是亞拿突。從經文可以了解,耶利米的個性比較膽小,或說感情比較豐富,所以被稱為「哀哭的先知」。從其他資料得知,耶利米被帶往埃及後,被眾民以石頭打死,並葬在埃及。

先知耶利米的時代,正逢亞述帝國的霸權移轉,那時各國情勢動盪不安,南國猶大的國勢不好,但他們不信靠上主,反而討好臨國的強權。這種依靠勢力的方法,並沒有帶給猶大國任何利益,最後只是自取滅亡。我們常以為,人類的歷史就如史書所記載而已,事實上,歷史的運轉有上主的作為在其中。先知耶利米的時代,推行宗教改革是何等困難,因為以色列人的信仰早已混入各種異邦宗教,社會亂象一堆,恐怕不是一時可以改正的。回頭來思想台灣的社會和教會現象,不也是如此嗎?身為現代的牧者,我們的處境和耶利米的時代有什麼異同呢?如果要改革,恐怕不是靠一位牧者的畢生努力就能實現,甚至要好幾代的努力才有可能。

無論環境如何艱困,人多麼邪惡,上主都鼓勵耶利米說:「……只傳達必要的信息……你不必遷就他們。我要使你在群眾面前像銅牆一樣堅強。他們攻擊你,卻不能擊敗你。我要與你同在,保護你安全。」耶利米和其他先知一樣,都遇到很痛苦的經驗,就是被自己的同胞棄絕、生命受威脅。但上主應許祂所揀選的忠實僕人,祂必定保守他們到底!

⭕默想:當我讀這段經文,從中領受到哪些信息?當牧師教導信仰真理時,我是否謙卑聆聽?

⭕祈禱:親愛的上主,謝謝祢透過先知耶利米教導我真理,懇求聖靈幫助我,無論時代如何變化,讓我都能堅定持守純正的信仰。奉主耶穌的名求,阿們。

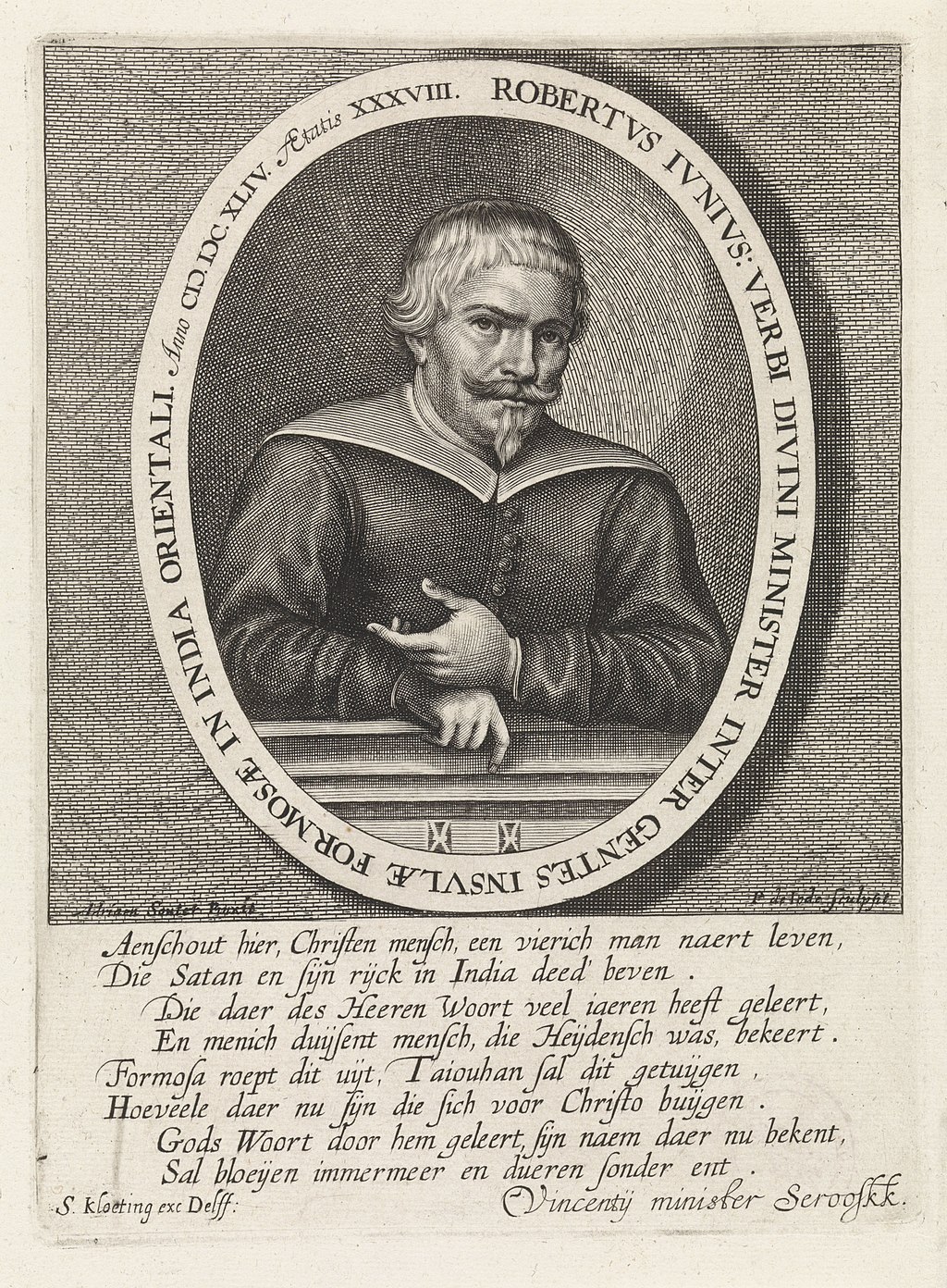

⭕圖:荷蘭宣教師尤羅伯 ( Robertus Junius, 1606~1665 )

⭕荷蘭宣教師尤羅伯 ( Robertus Junius, 1606~1665 )由荷蘭鹿特丹中會封立為牧師,1629年抵達大員(今臺灣,特指台南臺江內海、安平一帶)加入大員小會(加爾文派教會牧師、長老所組成的議會),在大員服務的14年期間,宣教的成果包括:為5400人施洗(包含孩童);為1000對夫婦舉行基督教的婚禮;為本地基督徒開設學校,教育多達600位原住民,學習讀寫和基本的教義,並且在當中揀選50名資質優異的學生,進一步教育他們,以便儲備將來教會學校的師資。

尤羅伯牧師在台灣的宣教名聲不僅傳揚於荷蘭,甚至連英國都知道他的輝煌成績, 1650 年英國倫敦出版的拉丁文著作就是最好的證據。該書稍晚翻譯為英文,書名為 "Of the Conversion of FiveThousand Nine Hundred East Indians on the Isleof Formosa"(福爾摩沙島上 為 5900 位東印度人洗禮的事蹟)。

⭕摘自:《台灣教會公報》2057期 1991年8月4日

尤羅伯 ( Robertus Junius, 1606~1665 ),曾任荷蘭駐台宣教師,1627~1643年間在台灣,為了宣道需要編譯教義書祈禱文多種。十誡是神與以色列民立的約。《出埃及記》20章1~17節,寫出了約的要求,是所有「神的子民」- 包括基督徒 - 該遵守的基本規範。當然地,尤羅伯也將十誡編譯為土著語言。

翻開了甘為霖編《荷蘭治下之台灣》( Formosa under the Dutch), 您就知道尤羅伯編譯的《小問答書》、《信仰個條書》、《大問答書》的內容。( 見該書336~379頁)。讀者在這些信仰問答可看出尤羅伯的十誡譯及其闡述。他為了要適合土著人民的生活習慣和想像範圍,不惜把十誡的文句內容加以變更或簡化。舉ㄧ、二例如下:

第四誡。出埃及記20章8~11節云:當記念安息日,守為聖日。六日要勞碌做一切的工,但第七日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜,並你城裡寄居的客旅,無論何工都不可作。因為六日之內和耶和華造天地海和其中的萬物,第七日便安息,所以耶和華賜福與安息日,定為聖日。尤羅伯改為:禮拜天勿到田野去,留在家裡,並要在我家裡聽我的話。

第五誡。同12節云:當孝敬父母......。尤羅伯謂:服從( Obey )你父母。第六誡。同13節云:不可殺人,而尤羅伯改為:勿打死人,勿犯墮胎( 蓋墮胎為土著民盛行的習俗 )。第七誡。同14節云:不可姦淫。尤羅伯作:勿犯姦淫,並勿秘密訪問女人。

第九、十誡。同16、17節云:不可作假見證陷害人,不可貪戀人的房屋、也不可貪戀人的妻子、僕婢、牛驢,並他一切所有的。尤羅伯索性將去原第九誡,而將第十誡分為二云;第九勿嫉妒(羨慕)別人(荷語 En benijt geen volcq, 英語 Do not envy other Persons ), 第十勿貪求( c vet )屬鄰家的東西。

尤羅伯不會忘記加了註。他用問答方式云:

(問) 如果人不遵守這些誡命,神會生氣? (答)是,會非常生氣。神說:我將他丟在地獄丟在火裡。

(問) 如果我們 - 指信者 - 犯了罪,是不是神也一樣將我們丟在地獄? (答) 如果耶穌不代替我們 - 指贖罪 - 神也會將我們丟在地獄,丟在火裡。

由尤羅伯編譯十誡,一面可看出當時原住民的生活文化程度,另一面也可看出宣教師們如將教義為適應情形調整闡述。

https://page.line.me/chelamchurch